【ワールドマスターズゲームズ2025台北市&新北市】台湾ブース運営、閉会式企画を担当しました

株式会社まめぞうデザインは、ワールドマスターズゲームズ2025 台北市&新北市(World Masters Games 2025 Taipei & New Taipei City) において、台湾法人「豆象設計股份有限公司」と共に、EXPOブース及びその周辺における企画・設営・運営ならびに閉会式のステージ企画・演出サポートを担当しました。

ワールドマスターズゲームズ(WMG)とは?世界最大級の生涯スポーツ大会

「ワールドマスターズゲームズ(WMG)」は、30歳以上であればプロ・アマ問わず参加できる世界最大級のスポーツ大会です。

スポーツを通して国境や世代を超えた交流を促進し、「本気で挑む人」も「仲間と楽しむ人」も、それぞれのスタイルで参加できる開かれた大会として知られています。

次回の「ワールドマスターズゲームズ2027関西大会(WMG2027)」は、2027年5月に日本各地で開催予定。

今回の台湾ブースは、その文化発信プロジェクトの一環として設けられました。

(公式Instagramアカウントもぜひご確認ください💁♀️)

ブースデザインのコンセプト|“活ける”をテーマにした空間演出

ブースのデザインテーマは「活ける(いける)」。

古くから日本文化として受け継がれる「華道(KADOU)」や「活け花(IKEBANA)」の精神に着想を得て、“生きる・活かす・輝く”というメッセージを空間全体で表現しました。

スポーツにおいて、勝者に贈られる「ビクトリーブーケ(Victory Bouquet)」は、競技を通して努力と歓喜を讃える象徴です。

今回のブースでは、その“スポーツを通じて活き活きと輝く”ことの美しさを体現するため、台湾でも親しまれているオンシジューム(Oncidium)をメインフラワーとして採用しました。

明るい黄金色の花は、努力や希望、そして喜びを象徴し、競技を通して輝くアスリートの姿と重なります。

また、SNS拡散を想定したフォトスポット演出を行い、来場者がリアルとオンラインの両面で盛り上がれる瞬間を作り出しました。

ここからは、実際の設営ブースで重視したポイントについて更にご紹介します。

日本大会の開催地紹介パネルで広がる関心|地域魅力発信

「ワールドマスターズゲームズ2027関西大会」では、競技種目ごとに日本各地で大会が開催されます。たとえばゴルフは徳島など、各競技に応じて開催地が異なる広域的な大会構成です。

こうした背景から、日本大会の開催地を紹介する案内パネルを制作し、各地域の観光資源や文化的魅力をわかりやすく紹介しました。

来場者はスポーツだけでなく日本各地の風景や文化にも興味を持ち、「次は日本大会に参加したい」「関西を訪れてみたい」という声も多く寄せられました。

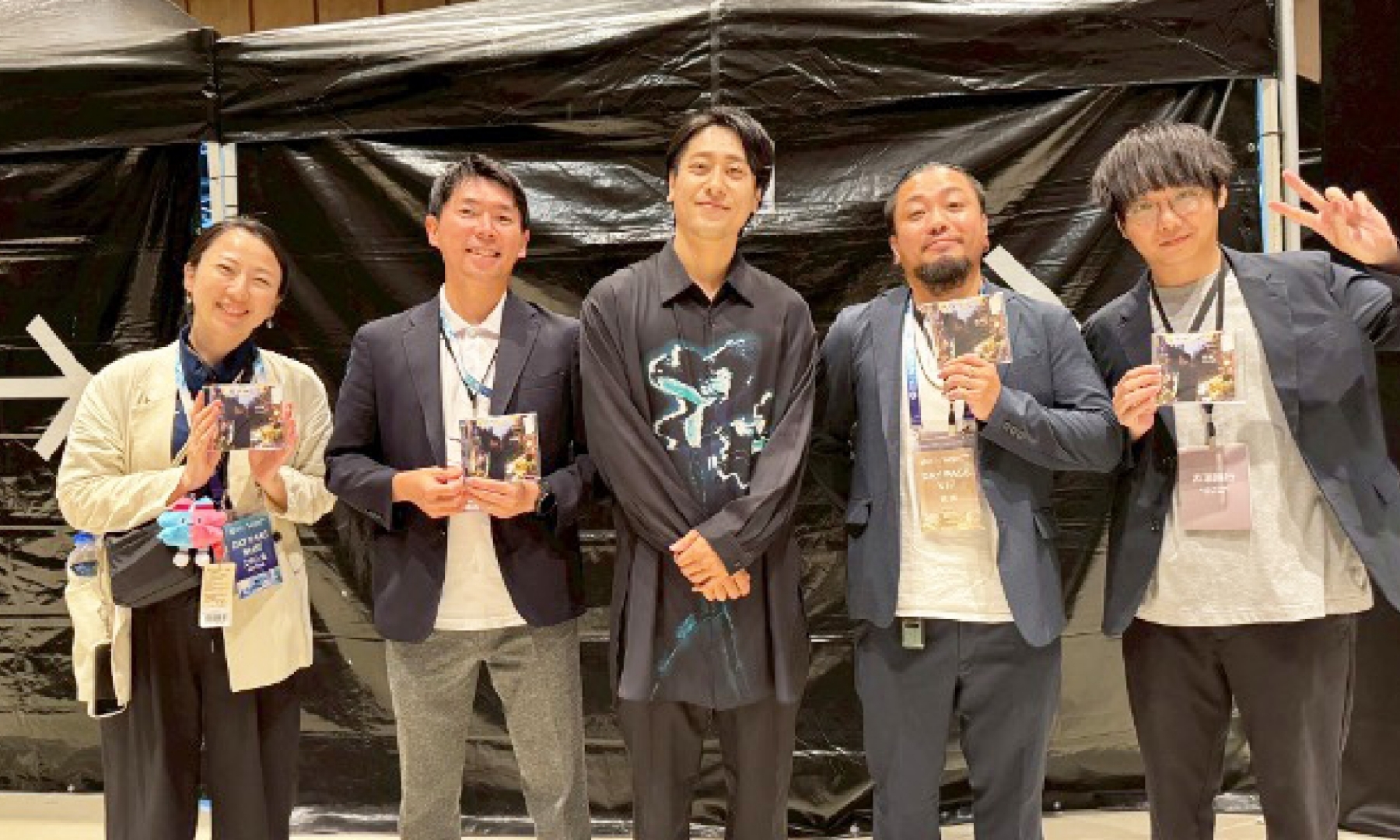

フラワーユニット「Jinan」による花の演出

ブース内のフラワーデザインは、石川県を拠点に活動するフラワーユニット「Jinan(ジナン)」(@flowerunitjinan)が担当。

(写真左から)稲葉達氏・小西拓氏・元山大作氏の3名はいずれも石川県内出身で、国内外のコンテストで数多くの受賞歴を持つ実力派デザイナーです。

(写真左から)稲葉達氏・小西拓氏・元山大作氏の3名はいずれも石川県内出身で、国内外のコンテストで数多くの受賞歴を持つ実力派デザイナーです。

また、彼らの出身地・石川県は、かつて台湾で灌漑ダムを建設し、農業発展に大きく貢献した八田與一(はった よいち)氏の故郷でもあります。

台湾の歴史や人々との縁を感じるこの地域から生まれたデザイナーたちが、今回のプロジェクトにさりげなく深みを添える要素となりました。

多言語対応と現場での柔軟な運営体制

会期中は、英語講師もチームに加え、日本語・中国語・英語に対応できるスタッフを配置し、多言語でのサポート体制を整えました。

国際色豊かな来場者に対応するなかで、言葉が通じにくい場面ではボディランゲージを交えて柔軟に対応し、大きなトラブルもなくスムーズな運営を実現しました。

閉会式の文化交流パフォーマンス|京都出身アーティスト山元聰氏の出演

閉会式では、出演いただいたアーティスト・山元聰(やまもと さとし)氏によるステージパフォーマンスが注目を集めました。

山元氏は京都市出身で、現在は台湾・台南市を拠点に活動するアーティスト。日本と台湾、両国の文化を結ぶ存在として、多くの来場者の関心を惹きつけました。

ステージでは、日本の人気アニメ『ドラゴンボール』の楽曲や、日本語・中国語・台湾語の3言語を織り交ぜた歌詞の楽曲を披露し、言語の垣根を越えたパフォーマンスは台湾のSNS上でも大きな話題となりました。

山元氏のステージ映像はYouTubeでも公開されています。

現場で感じたこととチームの力

まめぞうデザインは、豆象設計股份有限公司と共に、WMG次回大会に向けたブース設営支援を通じて、スポーツと文化を結ぶプロジェクトに参画しました。

このプロジェクトは、国境を越えて多様な価値を共有する試みとして高く評価されています。

多言語対応や現場での迅速な判断力を生かしたサポートを通じて、デザインの枠を超えた国際イベント運営を実現した点も、本プロジェクトの大きな成果のひとつです。

今後も海外拠点との協働を通じて、「人」「地域」「文化」をつなぐデザインの力を発信していきます。