AIでメール作成が劇的に変わる!実践のコツと活用法まとめ

「ケース別に使えるプロンプト例や注意事項をご紹介

「メール作成に時間がかかる」「ちょっとした言い回しが思いつかない」──

そんな日常の“あるある”を解決してくれるのが、生成AIの力。

特にChatGPTなどのAIツールは、営業メール、クレーム対応、フォローアップなど、あらゆるビジネスメールの作成に役立ちます。

「丁寧だけど、距離感を保ちたい」「謝りすぎず、でも角が立たないようにしたい」など、

微妙な関係性のニュアンスを文章に反映したいとき、AIをどう使えばよいかって大事なポイントですよね。

今回は、AIでメールを効率よく作成するためのコツと活用術を、実例とともにご紹介します!

目次

1. なぜAIでメール作成?時間・表現・距離感の課題を解決!

– 関係性や状況を明確に伝える

– 自分の立場・役割を設定する

–トーンの指示を具体的に出す

–よく使う表現はテンプレート化する– シーン①:商談後のフォローメール

– シーン②:提案後の“返答なし”への再アプローチ– 出力された文章は必ず自分でチェック

– 違和感のある表現・誤字・トーンの見直し

– 社内ルールや顧客との関係に合わせた調整を– 書き出しに悩まない“土台づくり”として使う

– 有料プランの活用でさらに精度を高める

– 自分では選ばない表現との出会いが視野を広げる

1. なぜAIでメール作成?時間・表現・距離感の課題を解決!

▶︎ AIがビジネスメールに最適な理由

最近では、文章生成の精度が大きく向上し、敬語表現・自然なトーン・相手との距離感を意識したメール文も生成できるようになっています。

生成AIがビジネスメールに適している理由は、大きく分けて以下の3つです。

-

下書きがすぐ出る「スピード感」

AIは、提示された条件から数秒でメールのたたき台を出してくれます。

「まず形にする」というステップをAIが代行してくれることで、迷わず次のアクションに移れるのが大きな利点です。 -

トーンや目的の指定ができる「柔軟性」

「丁寧に、でもやわらかく」「ややカジュアルに」「控えめな提案にしたい」など、

AIはプロンプト次第で、自分の意図に沿った文調を自在に生成してくれます。 -

「距離感」や「空気感」も調整可能

たとえば「以前ちょっと気まずくなった取引先に、再提案したい」など、

関係性に配慮した言い回しもプロンプトで調整可能です。メールは“言葉の温度感”が重要だからこそ、

AIをうまく活用することで、素早く・正確に・相手に伝わる文面をつくることができます。

次章では、実際にAIを使う際のプロンプト設計や微妙な表現の調整方法をご紹介します!

2. 微妙なニュアンスも伝わる!AI活用のコツと考え方

では実際に、どんな言葉選びや伝え方をすれば、AIでも“ちょうどいい距離感”のメールが作れるのでしょうか?

ここからは、AIを使って微妙なニュアンスをうまく表現するためのコツをご紹介します。

▶︎POINT1:関係性や状況を明確に伝える

「誰に・どんな状況で・どんな目的か」をAIに伝えることで、自然な文章に仕上がります。

例)「以前お断りされたお客様に、久しぶりに再提案する丁寧な営業メールを作ってください。」

▶︎POINT2:自分の立場・役割を設定する

AIにメールを依頼するときは、自分の役割や部署を設定してあげると、文調が自然になります。

これは「AIにキャラクターを与える」ようなイメージです。

例)「あなたは〇〇社の営業部に所属する会社員です。

担当顧客に対して、商談後のお礼と提案のまとめをメールで送りたいです。」

→立場が明確になると、トーンや言葉選びもぐっと現実的に。

▶︎POINT3:トーンの指示を具体的に出す

「やや控えめに」「丁寧でやわらかく」など、文調の指示も忘れずに

「もう少しカジュアルに」「提案色を少し控えめに」など、違和感があれば再調整もOKです。

▶︎POINT4:よく使う表現はテンプレート化する

うまくいったプロンプトや言い回しは、ストックしておくと次回もスムーズです。

ChatGPT Plusを使っている場合は、自分用のカスタムGPTを作ることで、あらかじめスタイルや立場を固定しておくことも可能です。

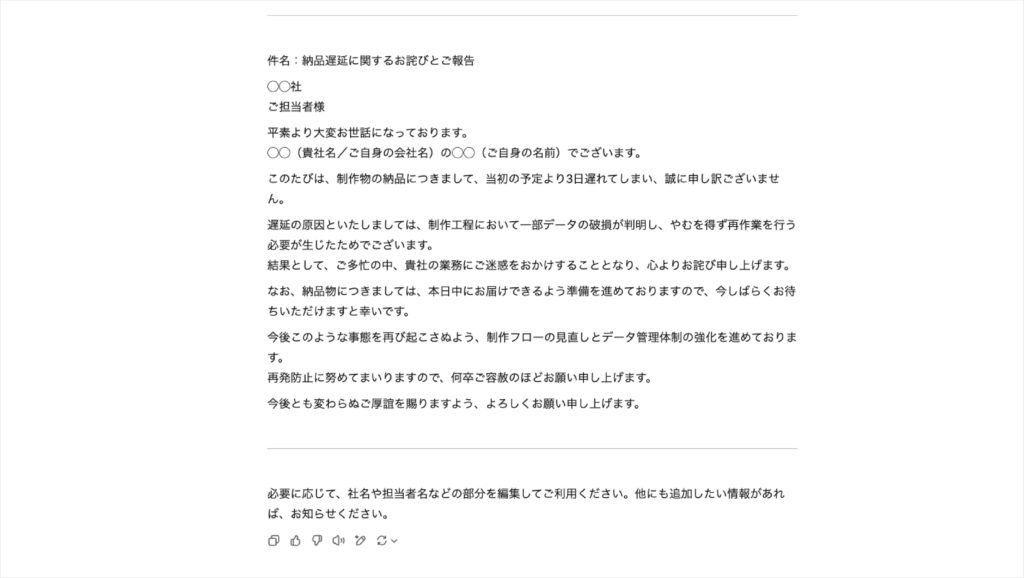

3. 実際に使ってみた!AIメール作成のビフォー&アフター

「本当にAIでいい感じのメールが書けるの?」

そう思った方のために、ここでは実際にChatGPTを使って作ったビフォー(自分で書いたメール)とアフター(AI活用メール)を比較してみます。

✉️ シーン:商談後のフォローメール

Before(自作メール)

After(ChatGPT出力メール+調整済)

先日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。

ご紹介させていただいた内容について、ご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。

今後も〇〇様のお役に立てるご提案ができれば幸いです。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

→💡やわらかく、誠実さも感じられる文面に。 “ご提案”の余韻を残しつつ、相手の反応を待つ姿勢が好印象。

では次は、少し繊細なニュアンスが必要な場面で考えてみましょう。

✉️ シーン:「提案後の“返答なし”の状態に気を使いながら再アプローチしたい…」

Before(自作メール)

After(ChatGPT出力メール+調整済)

いつもお世話になっております。〇〇社の△△です。

先日ご案内させていただいた件、少しお時間が経ちましたので改めてご連絡差し上げました。もしご状況などお変わりがございましたら、再度ご提案させていただければと存じます。

お忙しい中恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

→💡丁寧で、相手を気遣うトーンに。

「催促」ではなく「ご状況が変わっていたら」という前置きが、再提案を自然に印象づけます。

いかがでしょうか?

提案の再送や、少し気まずさを感じるようなやりとりは、言葉選びひとつで印象が大きく変わります。

4. クオリティを保つために:AIメール作成の注意点

そのまま送らない!必ず“自分の目”でチェックする

AIの出力はあくまで“下書き”です。

文法的には正しくても、自社のルールや言い回しと違う表現になっていることがあります。

チェックすべきポイント

-

トーンや敬語が適切か

-

表現が不自然・堅すぎないか

-

誤字・脱字・変な言い回しがないか

5. まとめ AIは文章力の“土台を作ってくれる相棒”

生成AIの進化により、ビジネスメール作成も格段に効率化できる時代になりました。

ただし、「AIに任せて完璧な文章が出てくる」と思ってしまうと、ギャップを感じることもあるかもしれません。

AIはまだ“人間の繊細な気づかい”や“相手ごとの空気感”を完全に再現できるほどではありませんが、正しく活用すれば、非常に心強いサポート役になります。

おすすめの活用スタイル

-

✅ まずは「下書き生成ツール」として使うのが◎

書き始めの負担を減らし、ベースの構成を整える役割として使うのが効果的です。 -

✅ 有料プラン(例:ChatGPT Plusなど)の使用を推奨

無料版よりも自然な文脈理解やトーン調整ができるため、ビジネス用途により適しています。 -

✅ “自分では選ばない言葉”を引き出すヒントに

AIが出す文章には、普段使わない言い回しや構文が含まれており、視点の広がりにもつながります。

🐣 メール作成が苦手な方にも心強い助けに

どこから書き始めていいかわからない、という方でも、ベースとなる文面を用意してくれるので、考える負担がぐっと軽くなります。

そこから少し手を加えれば、一人ではたどり着けなかった完成度の文章が短時間で出来上がります。

メール文章をゼロから書くのは、意外と頭を使いますよね。

AIは、考えの土台を用意したり、新しい書き方を提案したりする存在として、上手に使えば本当に頼りになります。

大切なのは、“任せっぱなし”ではなく、“活かす”というスタンスで使うこと。

うまく付き合えば、日々のコミュニケーションがぐっと楽になります。

まめぞうデザインでは、AIを活用した業務効率化やデジタルコミュニケーションの支援を行なっています。

「社内のやりとりをもっとスムーズにしたい」「AIツールを導入してみたいけど不安」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

“人の伝える力”を、AIでちょっとだけ後押し。

そんな働き方のヒントを、これからもお届けしていきます。