【来場レポ】京都dddギャラリー「モダン・エキスポ・ポスターズ」展で学ぶ万博デザインの力

こんにちは、まめぞうデザインのきむらです。

今回は、京都dddギャラリーで開催中の企画展「モダン・エキスポ・ポスターズ:グラフィックでみる現代の万博」を訪れた様子をお届けします。

2025年大阪・関西万博が盛り上がる中、デザインの現場でどのような発想や工夫が行われているのかを肌で感じてきました。

万博デザインの舞台裏を体感

会場では、ロゴマークの制作プロセスから、ネット上での二次創作の広がり、そしてデザインシステムの構築までを、実際のプロポーザル提案資料とともに紹介されていました。

プロポーザル資料やデザインシステムのガイドラインまで「丸ごと」公開している点に驚きつつ、この姿勢そのものが「OPEN DESIGN 2025」というコンセプトへ繋がっているのだと感じます。

洗練された資料一枚一枚が細部まで作り込まれており、展示内容は写真撮影OK(一部ポスターなどは不可、SNS掲載は引きの写真のみ可)、社内で提案資料を作成する場面も多くなってきたので、デザインストックとして多数記録しました📷

「いのち」をテーマにしたビジュアル表現

展示の中で特に心に残ったのは、「分断を超え、世界はそれでも繋がることができるのか?」という問いから生まれたデザインコンセプト。

自然(Nature)、システム(System)、人間(Human)それぞれの生命が“いのち”として響き合い、共生する未来のイメージを、人類のこれまでの変遷を振り返るストーリーで作り込まれていました。

「ファクトフルネス」とつながる分断本能の視点

展示とは関係ないですが、会場に向かう電車で、たまたまを読んだ、『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』という書籍に関連する記事が今回の展示テーマともリンクしていました。

上記の書籍では、「分断本能」や「過大視本能」という人間の思い込みが解説されているそうですが、特に「分断」というキーワードは最近よく耳にする討論テーマです。

人間はいくつもの本能や思い込みにより、世界を間違った形で認識してしまうことがある。そのため、一つの事象だけを切り取って過大に捉えるのではなく、データや統計の「分布(変遷)」から本質を掴むことが重要なんだとこの展示を見ても再確認することができました。

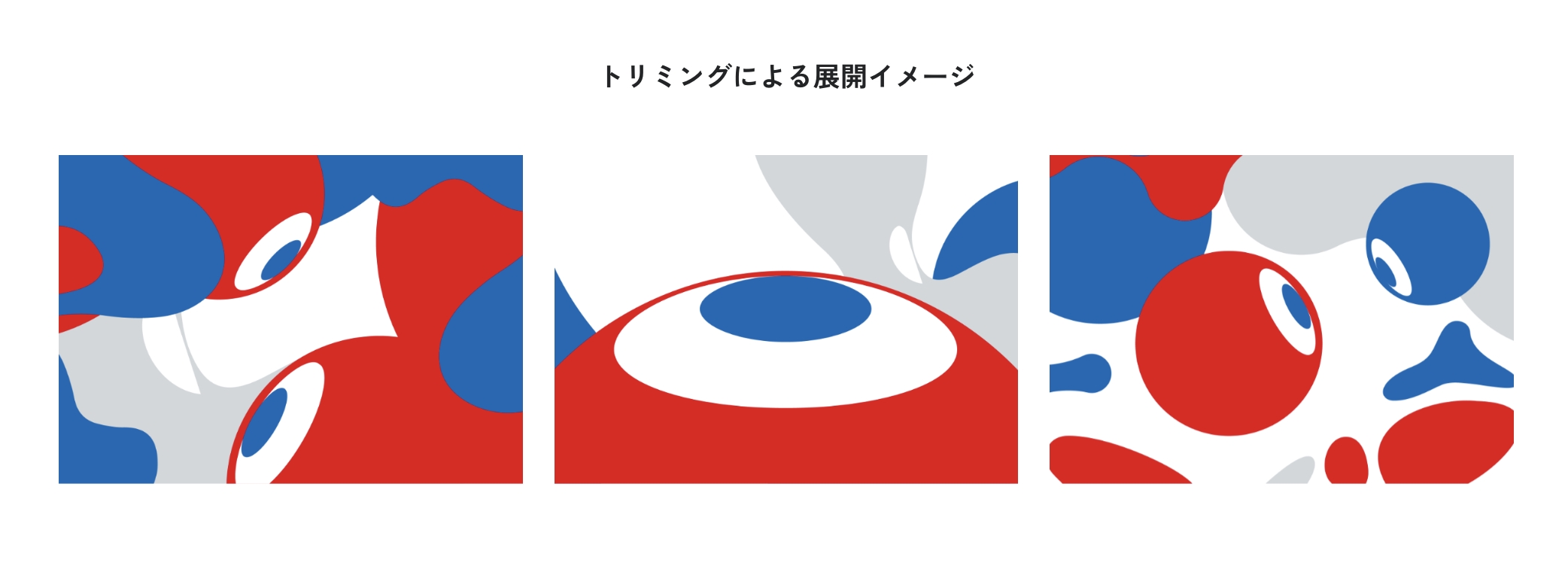

トリミングしても機能するデザイン

今回の展示で特に興味を引いたのは、全体図としても、一部を切り取っても成立するデザインです。

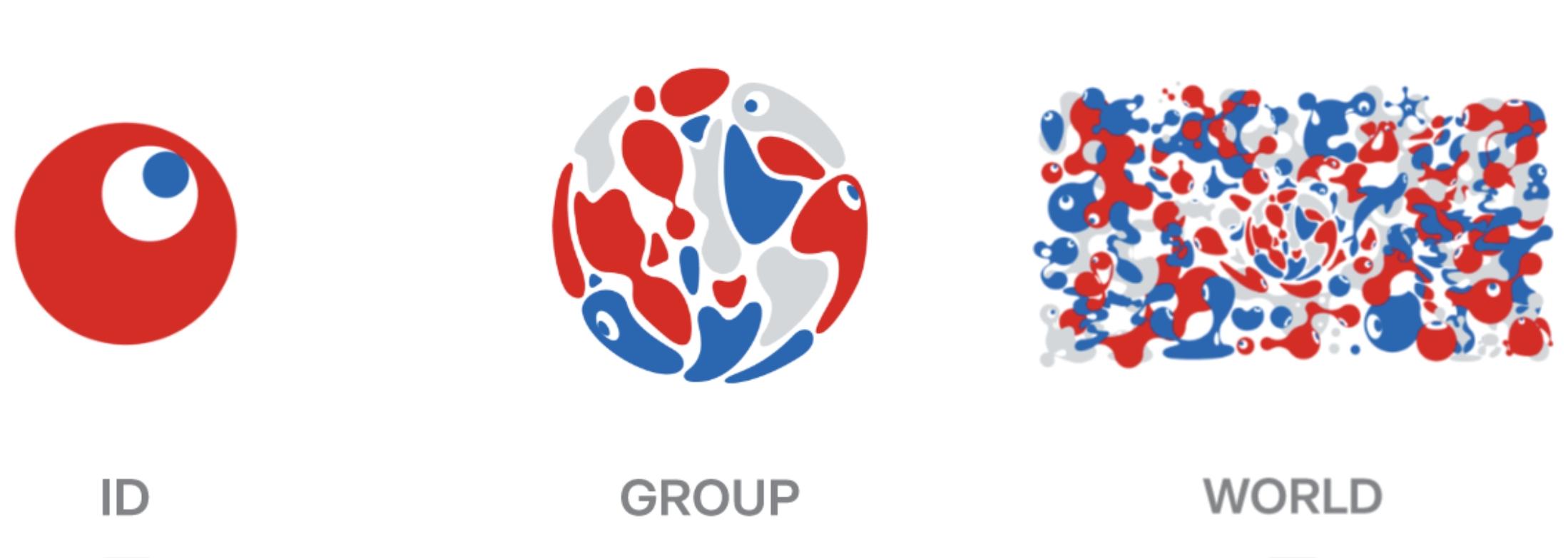

まず前提として大きく三つの要素から設計されているデザインエレメントは、「ID(個のいのち/愛称:こみゃく)」→「GROUP(共同体)」→「WORLD(生態系)」という階層構造の3エレメントで展開されています。

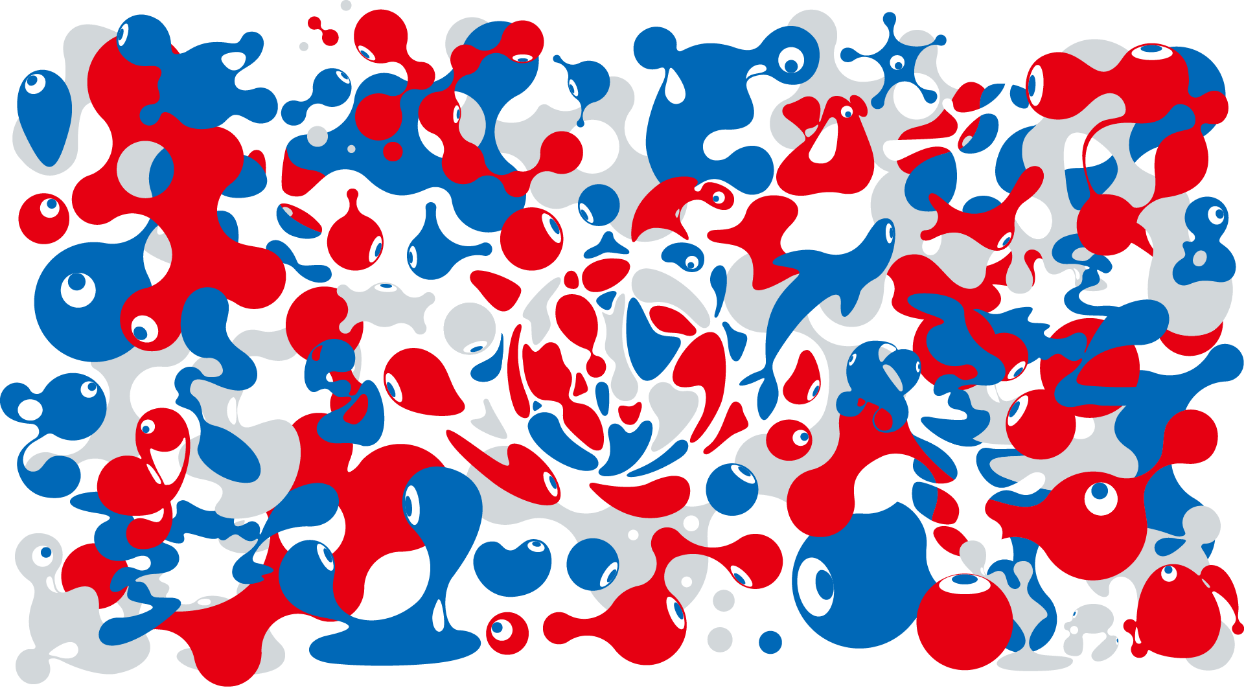

「個人」としても「社会」としても存在する私たち、というテーマに基づき、”WORLD”のイラストは「部分」としても「全体」としても成立する構造でデザインされており、トリミングされた”WORLD”の背景は展示資料の随所に使用されていました。

(万博に関連するポスターなどはこのトリミング背景が使用されていることが多いですね)

一部を切り取っても機能するビジュアルの拡張性の高さに感動しました。

「オープンデザイン」のメリット

展示を見終えて、会場を出たときの感覚は「情報を浴びた」、という感覚です。

デザインに込められたコンセプトの価値観に触れることで、そこから派生する新たな視点。

そして、その視点がまた次の学びにつながっていく――。

完成品だけを見るのではなく、プロセスをオープンにしているからこそ生まれる循環を体感できました。

デザインにおいて、表面的な印象だけで判断せず、深掘り・具現化・資料化を通じて“伝える力”を持たせることを意識して今回吸収したことを実践に活かしていきたいと思います。

(出典:

(出典: